Führe erfolgreiches ein virtuelles Brainstorming durch

Führe erfolgreiches ein virtuelles Brainstorming durch

Führe erfolgreiches ein virtuelles Brainstorming durch

Im letzten Artikel haben wir über das Planen eines virtuellen Workshops. gesprochen. Heute zeigen wir dir, wie du das geplante Brainstorming erfolgreich durchführst, welche Vorbereitungen nötig sind, und teilen viele unserer Erfahrungen. In unserer Fallstudie begleiten wir Mia, die mit Peter und Zou eine Brainstorming-Session durchführt. Beginnen wir mit der Theorie.

Was ist Brainstorming?

Brainstorming ist eine Kreativmethode, mit der du möglichst viele Ideen und Perspektiven zu einem ausgewählten Thema sammeln kannst. Es besteht typischerweise aus zwei Phasen: Ideensammlung und Auswertung. Diese Phasen unterscheiden sich grundlegend in Herangehensweise und den eingesetzten Werkzeugen.

Phase 1: Die Ideensammlung

In dieser Phase geht es darum, so viele Ideen wie möglich zu sammeln. Notiere alles, was dir zum Thema einfällt. Jede Idee ist wertvoll—nichts wird verworfen oder bewertet. Obwohl diese Regeln einfach klingen, können sie schwer umzusetzen sein.

Wenn du beispielsweise Ideen für eine kleine Feier sammelst und jemand schlägt eine Feuershow vor, notiere es, auch wenn eine Feuershow für dich nicht zu einer kleinen Feier passt. Das Konzept hinter dieser umfangreichen Ideensammlung ist, dass Teilnehmer durch die notierten Ideen inspiriert werden können. Selbst wenn die Feuershow übertrieben erscheint (was in dieser Phase niemand äußern sollte!), regt sie vielleicht alternative Unterhaltungsideen an.

Es kann schwierig sein, negative Kommentare zu unterlassen, aber alle müssen verstehen, wie wichtig es ist, sich zurückzuhalten. Als Moderator musst du eingreifen, wenn jemand negativ reagiert, und auf die vereinbarten Regeln hinweisen. Um solche Situationen zu minimieren, kannst du Teilnehmer, die ungewöhnliche Ideen einbringen, loben. Es erfordert Mut, und das kannst du anerkennen. Weise darauf hin, wenn du die Regeln zu Beginn erklärst.

Werkzeuge für Phase 1

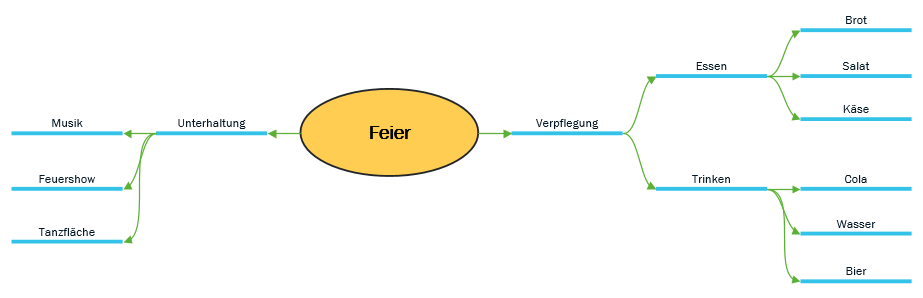

Es ist wichtig, dass alle gesammelten Informationen für alle Teilnehmer sichtbar sind. Du musst die Ideen so notieren, dass jeder sie sehen kann. Oft entstehen beim Aufschreiben bereits Gruppierungen. Beim Party-Beispiel könnten Ideen wie Salate, Brot und Käse unter Essen gruppiert werden. Zusammen mit Getränken bildet das die Kategorie Verpflegung.

Ein Mindmap eignet sich hervorragend dafür. Hier ein Beispiel für die erwähnte Feier:

Wenn der Workshop virtuell stattfindet, wähle im Vorfeld ein passendes Programm und mache dich damit vertraut. Viele kostenlose Mindmap-Programme findest du über unsere Suche. Teile während des Brainstormings deinen Bildschirm und notiere fleißig die Ideen.

Erfahrungen in Phase 1

Es kann lebhaft zugehen, und das ist gut so. Versuche nicht, den kreativen Prozess zu bremsen, indem du lange überlegst, ob du neue Gruppen bilden kannst. Wichtig ist, alles schnell zu notieren; umsortieren kannst du in ruhigeren Momenten.

Wenn das Brainstorming nicht in Schwung kommt, kann es helfen, ein paar absurde Vorschläge parat zu haben. Wenn du vom Thema wenig Ahnung hast, wird dir das niemand übelnehmen. Bist du Experte, ist es erlaubt, ungewöhnliche Ideen einzubringen, um die Kreativität anzuregen. Wie die Ideen aufs Papier kommen, ist zunächst egal.

In manchen Gruppen gibt es sowohl introvertierte als auch extrovertierte Teilnehmer. Als Moderator ist es deine Aufgabe, alle einzubeziehen. Frage ruhigere Teilnehmer direkt nach ihren Ideen; sie haben oft wertvolle Beiträge. So kannst du auch Teilnehmer bremsen, die das Gespräch dominieren. Am Ende sollen die Ideen aller auf dem Papier stehen, nicht nur die eines Einzelnen.

Phase 2: Die Auswertung

Nachdem ihr viele Ideen gesammelt habt, macht eine kurze Pause. Jetzt geht es darum, die Ideen objektiv zu bewerten. Die Pause hilft, etwas Abstand zu gewinnen. Hast du eine Lieblingsidee? Findest du eine andere besonders schlecht? Versuche, diese Vorlieben auszublenden und, wenn möglich, zu vergessen, von wem welche Idee stammt.

Um Ideen objektiv zu bewerten, hilft die Frage, ob sich die Idee im Rahmen eurer Möglichkeiten umsetzen lässt und ob sie eine effektive und effiziente Lösung für euer Thema bietet. Du kennst den Unterschied nicht? Erfahre mehr hier.

Nochmals zum Party-Beispiel: Wenn euer Ziel ist, dass die Gäste Spaß haben, die Feier unterhaltsam ist und ihr nicht viel Geld ausgeben wollt, ist die Feuershow vielleicht nicht die beste Idee. Handelt es sich hingegen um eine Firmenfeier, könnte eine Feuershow mit einem inszenierten „Missgeschick“ ein gelungener Effekt sein.

Spiegelt eure Ideen in der Gruppe an euren Zielen. Bewertet jede Idee. Manche lassen sich leicht streichen, bei anderen werdet ihr viel diskutieren. Für Ideen, bei denen ihr euch nicht schnell einig werdet, kann eine Entscheidungsmatrix hilfreich sein.

Einsatz einer Entscheidungsmatrix

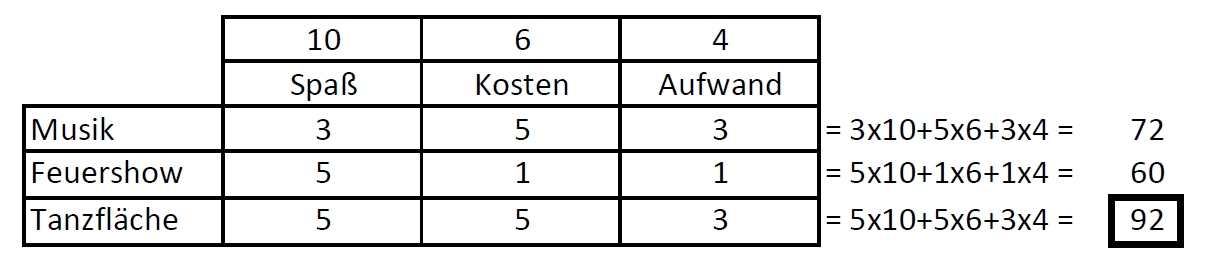

Eine Entscheidungsmatrix hilft, aus vielen Ideen die zielführendste auszuwählen. Notiert die Ideen untereinander und schreibt die für euer Ziel wichtigen Kriterien daneben. Bewertet im ersten Schritt die Kriterien hinsichtlich ihrer Wichtigkeit für die Zielerreichung, mit Zahlen von 2 bis 10 in Zweierschritten (2 = wenig relevant, 10 = sehr relevant).

Anschließend bewertet ihr jede Idee anhand der Kriterien (um euch nicht zu beeinflussen, könnt ihr die Kriterienbewertung verdecken). Kann die Idee das Kriterium gut erfüllen, erhält sie 5 Punkte; ausreichend, 3 Punkte; schlecht oder gar nicht, 1 Punkt. Multipliziert nun die Bewertung des Kriteriums mit der Bewertung der Idee und summiert pro Idee alle Punkte. Je höher die Punktzahl, desto besser eignet sich die Idee.

n diesem Beispiel wird ein Problem deutlich: Aufwand und Kosten sind negativ konnotiert, Spaß positiv. Eine hohe Bewertung der Idee bei Spaß bedeutet also, die Idee macht mehr Spaß. Eine hohe Bewertung bei Kosten oder Aufwand suggeriert hingegen, die Idee hat geringe Kosten bzw. erfordert wenig Aufwand. Das führt oft zu Verwirrung und unproduktiven Diskussionen.

Um dieses Problem zu umgehen, solltet ihr alle Kriterien positiv formulieren, z.B. Kosteneffizienz statt Kosten und geringer Aufwand statt Aufwand.

Fallbeispiel: Mia's Brainstorming workshop

Der Workshop beginnt

Mia hat im letzten Artikel die Einladung versendet, und heute findet der Workshop statt. Alle haben sich pünktlich im virtuellen Besprechungsraum eingefunden. Bevor sie mit dem Brainstorming starten, begrüßt Mia ihre Freunde und stellt nochmals die Agenda vor — siehe einen virtuellen Workshop planen. Da niemand etwas hinzuzufügen hat, beginnen sie mit der Vorstellungsrunde.

Anschließend legen sie die Spielregeln für den Workshop fest. Da sie nur zu dritt sind, verzichten sie darauf, sich vor dem Sprechen zu melden, was in größeren Gruppen sinnvoll sein kann. Sie halten es jedoch für wichtig, den anderen ausreden zu lassen und aktiv zuzuhören. Dazu gehört auch, sich nicht ablenken zu lassen; sie vereinbaren, das Mobiltelefon nicht griffbereit zu haben und E-Mail- sowie Chatprogramme am Computer zu schließen.

Mia spricht nochmals ihre Ziele für den Workshop an. Ihr ist vor allem wichtig, ein gemeinsames Verständnis des Funktionsumfangs des Videochats zu entwickeln und alle Ideen ihrer Freunde aufzunehmen und zu bewerten. Für Peter steht der Spaß an der Sache im Vordergrund, und er möchte nach dem Workshop wissen, womit er anfangen soll. Zou stimmt zu und ergänzt, dass es ihr wichtig ist, etwas Neues zu lernen. Schauen wir mal, ob alle ihre Ziele erreichen.

Das Brainstorming

Um möglichst viele Ideen für Funktionen des zukünftigen Videochats zu sammeln, hat sich Mia für ein Brainstorming entschieden. Damit alle das gleiche Verständnis haben, erklärt sie nochmals das Vorgehen und betont die Verhaltensregeln in Phase 1, insbesondere keine Ideen negativ zu bewerten.

Dann geht es los. Peter hat bereits viele Ideen notiert und sprudelt förmlich. Mia notiert so schnell sie kann die Punkte in einer Mindmap. Zou ist etwas zurückhaltender, da sie nicht so technisch versiert ist wie Peter und Mia. Doch Mia findet genau das spannend und fragt Zou direkt, was ihr an einem Videochat besonders wichtig ist. Zou schlägt eine Aufnahmefunktion vor, um wichtige Stellen später nochmals ansehen zu können.

Peter schlägt vor, vorhandene Open-Source-Lösungen zu nutzen, anstatt alles selbst zu entwickeln. Mia interveniert: „Es geht um Funktionen, nicht um Lösungen!“. Obwohl sie recht hat, war das eine Bewertung. Die Idee ist valide und sollte aufgenommen werden. Zou weist Mia darauf hin, und Mia entschuldigt sich bei Peter und notiert die Idee.

Nach etwa 15 Minuten haben sie eine umfangreiche Mindmap erstellt und machen eine kurze Pause.

Die Auswertung

Sie bearbeiten die Ideen direkt in der Mindmap. Mia verwendet verschiedene Farben, um gute Ideen hervorzuheben und weniger zielführende zu streichen. Sie markieren auch Ideen, die keine Funktionen sind, aber dennoch hilfreich.

Bei einigen Funktionen sind sie sich unsicher. Diese notieren sie in einer Entscheidungsmatrix. Als Kriterien für die Bewertung der Ideen wählen sie geringer Aufwand, Anwendernutzen und Wissen für die Umsetzung. Dem Anwendernutzen weisen sie die höchste Bedeutung zu und vergeben 10 Punkte. Da sie das Projekt zügig abschließen wollen, erhält geringer Aufwand 8 Punkte. Wissen für die Umsetzung bewerten sie mit 4 Punkten, da sie gerne Neues lernen.

Jede Idee wird anhand der Kriterien bewertet, und die besten drei wollen sie umsetzen.

Mia, Peter und Zou haben nun den Funktionsumfang festgelegt. Der Workshop ist damit aber nicht zu Ende. Im nächsten Schritt möchten sie ihre Ideen konkretisieren und werden eine Variante des Eventstormings durchführen. Wie das abläuft und was dabei herauskommt, erfährst du im nächsten Artikel.

Hinweis: Dieser Artikel ist Teil unserer Serie über virtuelle Workshops und effektive Projektplanung. Entdecke weitere Beiträge zu Projektmanagement, agilem Arbeiten und Selbstorganisation auf unserem Blog.

Teile deine Erfahrungen oder stelle uns deine Fragen zum Thema virtuelles Brainstorming! Hinterlasse einen Kommentar oder diskutiere mit uns auf X oder LinkedIn.